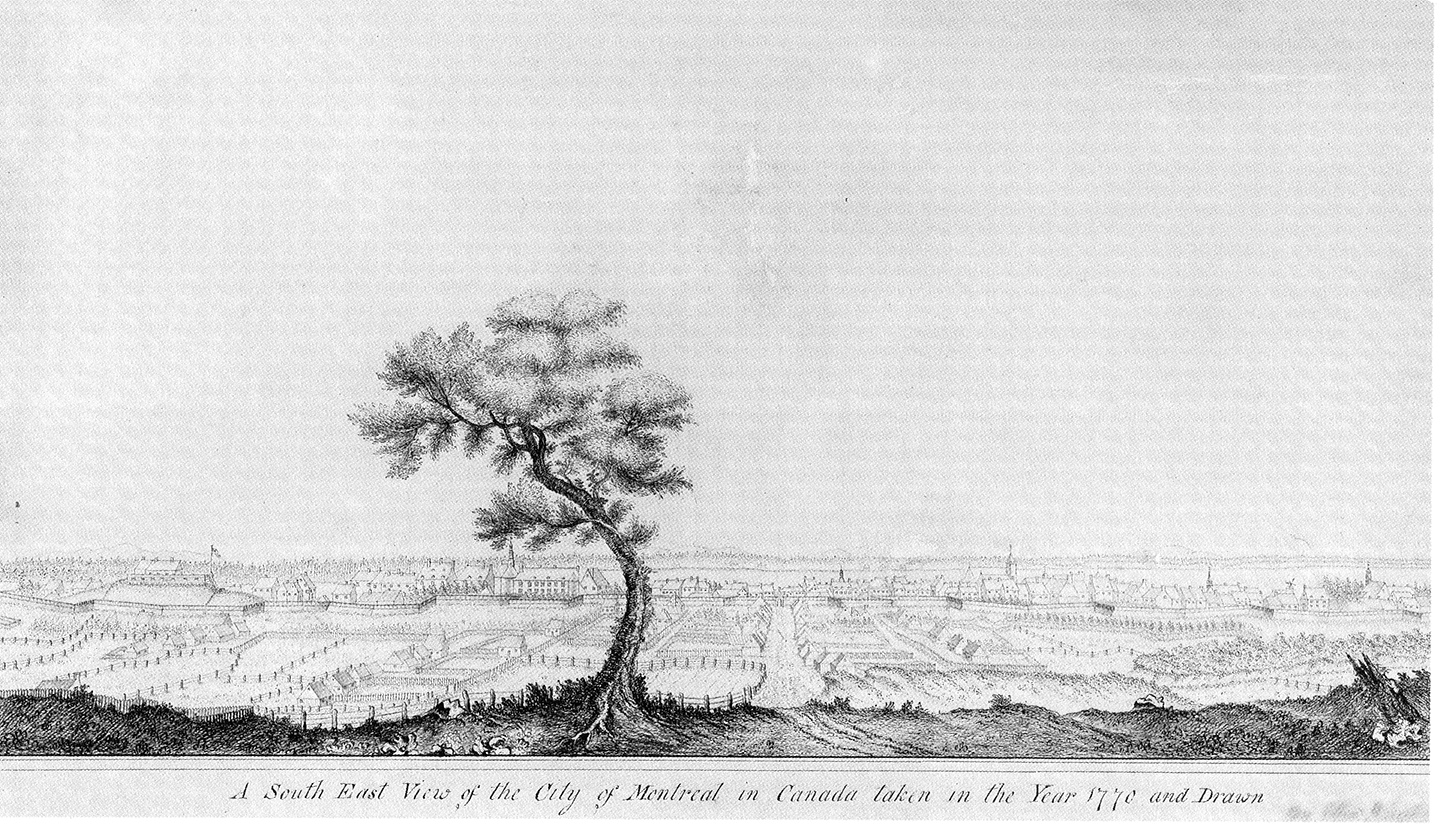

La reproduction ci-haut est tirée du livre Mont Royal Ville-Marie de Conrad Graham, publié par le Musée McCord en 1994.

L’auteur de l’oeuvre originale est Thomas Wright en 1770. Il s’agit d’une des vues les plus anciennes de la campagne au-delà de la ville encore concentrée derrière les fortifications. La qualité de mon scan est aussi bonne que le permet l’impression de qualité médiocre du livre. Quel dommage! On souhaiterait une ré-édition grand format et tout en couleur de cet ensemble irremplaçable de dessins, d’aquarelles, etc. que présente ce livre.

« Trop cher, Inspector du bocage! » me dirait-on.

Je répond sans hésitation: alors mettez-moi tout ça en ligne, grand format, explorable et utilement étudiable*… Il vous en coûtera encore quelque chose mais nous gagnerons tous en regard et en connaissance de l’histoire. Nous sommes au 21e… partagez vos collections!

L’auteur de l’oeuvre originale est Thomas Wright en 1770. Il s’agit d’une des vues les plus anciennes de la campagne au-delà de la ville encore concentrée derrière les fortifications. La qualité de mon scan est aussi bonne que le permet l’impression de qualité médiocre du livre. Quel dommage! On souhaiterait une ré-édition grand format et tout en couleur de cet ensemble irremplaçable de dessins, d’aquarelles, etc. que présente ce livre.

« Trop cher, Inspector du bocage! » me dirait-on.

Je répond sans hésitation: alors mettez-moi tout ça en ligne, grand format, explorable et utilement étudiable*… Il vous en coûtera encore quelque chose mais nous gagnerons tous en regard et en connaissance de l’histoire. Nous sommes au 21e… partagez vos collections!

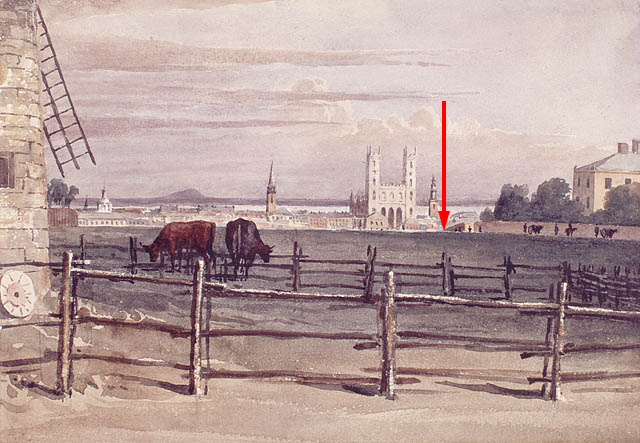

D'après Philip John Bainbrigge, Bibliothèque et Archives Canada, no d'acc 1983-47-91

La notice de cette reproduction de Wright nous dit qu’il s’agit d’une vue depuis le mont Royal. Erreur! Et dommage… À droite de l’arbre, le large chemin est bien la rue Saint-Laurent et son faubourg naissant, comme le mentionne la notice. Mais puisque nous sommes dans l’axe de cette rue, nous ne pouvons être ailleurs que dans son (éventuel) prolongement… (tant de concentration mentale pour dire une totale évidence est épuisant pour l’Inspector convalescent…)

Je vous disais « dommage ». Pourquoi? Parce qu’en fait c’est bien la première vue depuis le sommet de la côte à Baron (récemment défrichée semble-t-il) que je connaisse. Nous sommes exactement à l’endroit où le boulevard Saint-Laurent passera après avoir monté la côte… Nous sommes ainsi sur le Plateau Mont-Royal et à droite ce sera éventuellement l’endroit où s’érigera la maison Molson.

Je vous remets cette reproduction de Bainbrigge, publiée en novembre ici. La flèche rouge indique le point de vue de Wright en 1770.

*je travaille sur mon essai Le Bocage Urbain, n'est-ce pas...